提要

(相关资料图)

(相关资料图)

无论时间是否真实存在,无论哲学科学怎么界定,在法文化领域,时间都是一种特殊存在,是人类认知生命的首要标准,是生产繁衍的线性链条,更是享有生命尊严和各项权利的客观标尺。

有人认为,世界上根本就不存在什么时间。所谓时间,无非是人类的一种自我想象或假象,最多也就是人为设计的计量单位。日升月落产生的黑白交替和细胞裂变,让人感觉过了一天又一天,寒来暑往又一年,说到底无非就是地球和日月的相对运动而已。

但从法文化角度考察,时间不仅是一种制度性存在,还是人类据以测量标注、鞭策激励生命的动力机制。

时间对人的法律意义有三:

第一,时间是保护生命的刻度。无论是罗马法,还是中国法,对人的生命保护都与时间息息相关。比如传统法律主张,生命始于受胎。胎儿在母体内,就开始受法律的严格保护。罗马法赋予其自然法意义上“人”的资格和生命权利。乌尔比安认为,如果孕妇为了堕胎,故意对自己身体施加暴力,导致胎儿生命终止,行省长官应当判处其流放之刑。同样,如果孕妇死亡,在取出腹中胎儿前禁止埋葬,否则就“熄灭了一个生命的希望之火”,构成严重犯罪。

古代中国更是将胎儿视为一种独立的生命个体。依《唐律疏议》,孕妇求医,医生故意不依方配药,导致胎儿死亡,那是故意杀人,最高刑是死刑;如果不小心,也是过失杀人,两年半徒刑。即便孕妇、胎儿都没事,医生也要杖六十。此外,唐律还严厉禁止对孕期妇女进行拷讯,如违法拷讯导致孕妇受伤,比照斗殴杀伤论罪;如果导致胎儿死亡,比照过失杀人论处;即便孕妇犯下不可饶恕的死罪,也要生下孩子百日后才能行刑。为什么会这样规定?清代著名律学家沈之奇的解释很有人情味:产前不行刑,是为了保护胎儿;产后百日行刑,是因为母亲哺育三个月后,婴儿才能够有效延续生命。

第二,时间是标注权利的节点。《民法典》第十六条规定:涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的,胎儿视为具有民事权利能力。这里所谓“视为”,就是法律上的“拟制”,就是一种假设-因果关系。也就是说,只要胎儿生下来是活体,那他在母体里的时候,就算是“人”了。

这种拟制首次让胎儿获得了可能的法律地位,是中国民事立法的重大进步,代表了《民法典》可贵的生命立场。前《民法典》时代,《民法通则》没有界定胎儿的法律地位,只是技术性地确立了胎儿向婴儿转换的标准:出生。所谓“出”,是指脱离母体;所谓“生”,是具有独立的生命体征。但这个标准在价值上和逻辑上都存在问题:价值上,胎儿只要还没脱离母体,那就不是民法上的“人”,不享有独立的法律人格;逻辑上,既然不是“人”,也就不享有法律人格,不受法律的强力保护。

这种逻辑和价值还直接影响到原《继承法》第二十八条。该条规定:遗产分割时,应当保留胎儿的继承份额。粗看之下,该条和《民法典》第十六条似乎没有什么不同,都要求胎儿出生落地才享有权利。仔细考量,这两个法条最大的区别就在于:《继承法》采用的是财产预留模式:遗产分割先留一份,胎儿出生,变成了“人”,就享有遗产继承权。《民法典》则采用的是人格赋予模式:胎儿只要活着脱离母体,在娘胎里就已经成“人”了。换言之,按《继承法》模式,胎儿出生后才算是“人”;而按《民法典》模式,胎儿没出生落地前,就算是“人”了。

第三,时间是导引人生的节拍。时间见证着生命细胞的裂变,记载着孕育、成长、衰变、再生的自然规律。所以,到了人生每一个重要时刻,人类都会通过仪式化的行为进行纪念、庆祝,形成节俗。按照西晋周处《风士志》的记载,从年三十入夜,家家就开始烧起红彤彤的年火、庭燎,一家老幼男女,人人到场,鸡鸭鱼肉,样样俱全,开始喝酒。这酒就是有名的屠苏酒。喝酒的顺序很有趣:不是从长辈开始,而是从最小辈开始。为什么这样?古人认为,年轻人每长一岁算是增岁;而老人每长一岁,日少一日,年少一年,只能算是减岁。

这既是对自然生命力的真诚敬畏,也是对后辈子孙的殷切祝福。所以,即便在技术条件相对落后的游牧民族,比如中古的突厥族,宋代的女真族,也会通过草木枯荣方式记载年龄。你问一个骑马少年多大了,他会说见过15回草青,也就是15岁。

男大当婚,女大当嫁,这是时间对生命节奏的精准把控。北方人一般用虚岁计算年龄,而这虚岁不是一岁,而是两岁。翠花芳龄28,还没结婚。按照东北习俗,一到春节,爹妈就会催婚催嫁,因为她已经满30了。这多出的2年怎么算出来的?一是新年增岁加一岁,娘胎十月还要加一岁,所以28岁就变成了30岁,芳龄就成了大龄,翠花瞬间就会压力山大。

此外,时间还控制着人类的行为偏好。比如岭南地区有“盲年无春”的说法,这样的年份都忌讳婚嫁。为什么会有这样的禁忌?因为,所谓的盲年,是指没有立春节气的年份。但在广府文化圈,按照屈大均《广东新语》的记载,“春”不仅仅是指立春,还特指生命的本源——卵或者蛋。按照民间信仰,这样的年份结婚,不可能生下后代。如果确实想逆天改命,非嫁不可,那新娘子就得随身携带一大袋熟鸡蛋,一下花轿,就把鸡蛋撒向人群,人群高喊欢呼“新娘生春”,于是万事大吉,子孙绵绵。

质言之,无论时间是否真实存在,无论哲学科学怎么界定,在法文化领域,时间都是一种特殊存在,是人类认知生命的首要标准,是生产繁衍的线性链条,更是享有生命尊严和各项权利的客观标尺。

(作者:刘云生 系广州大学法学院教授)

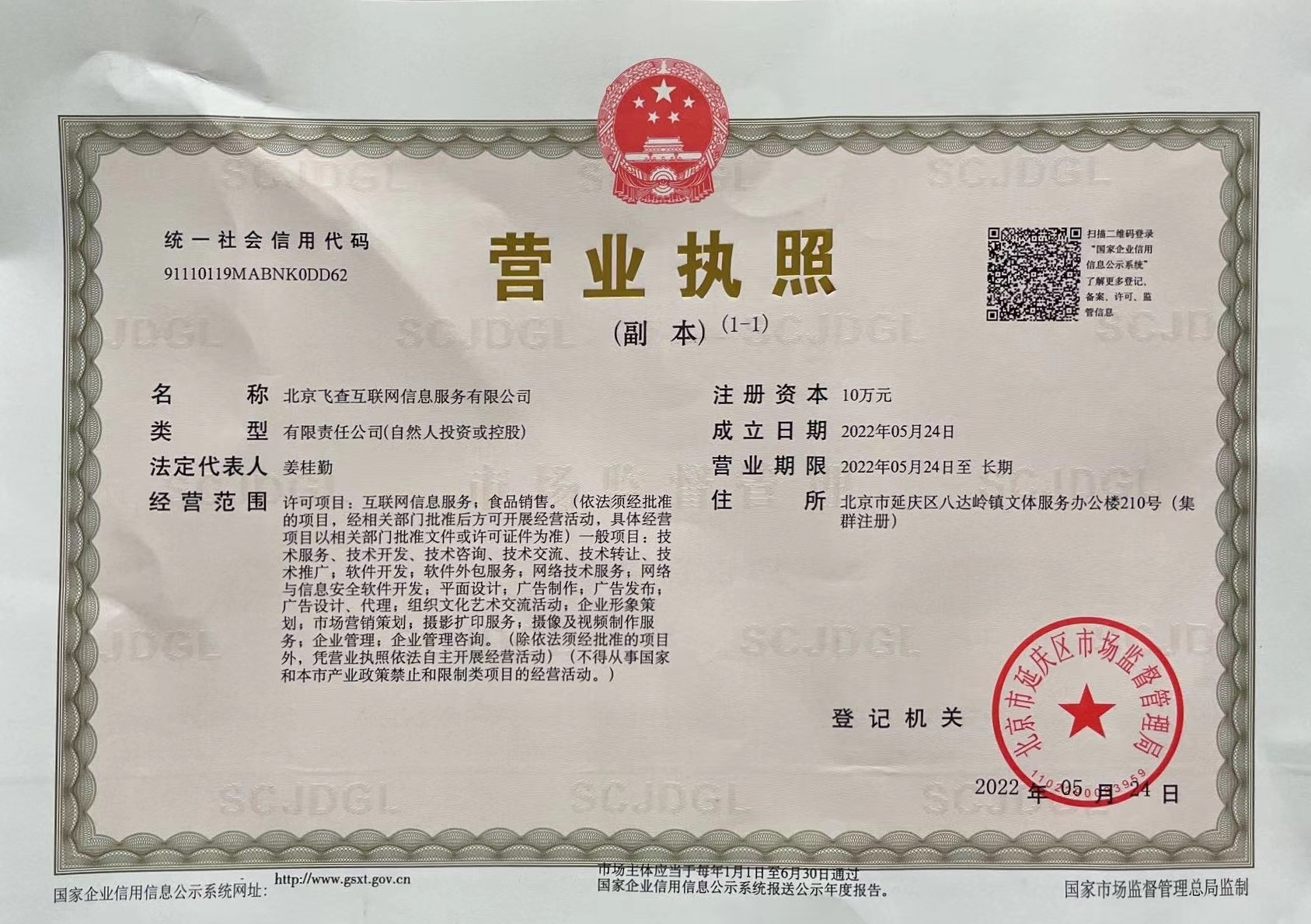

营业执照公示信息

营业执照公示信息